アフリカに伸びる緑の帯と、日本の静かな歩み

アフリカ大陸の北部、サハラ砂漠の南縁を横断する細く長い緑の帯をご存じでしょうか。

それは「グレートグリーンウォール(Great Green Wall)」と呼ばれる8,000kmにもおよぶ緑の防波堤のような壮大なプロジェクトです。

2007年、アフリカ連合によって採択されたこの計画は、セネガルからジブチまで11カ国をまたぎ、1億本の樹木を植えることを目指しています。これは土地の再生や砂漠化防止だけでなく、女性や若者の雇用創出、地域経済の活性化、そして気候変動への対応という多くの願いを背負っており、このプロジェクトには、いまも多くの人々が関わり、緑の芽を育む努力を続けています。

「緑の長城」を築く中国と、その先にある戦略

一方で、アフリカのこの「緑の帯」を語るとき、しばしば中国の存在が取り沙汰されますが、グレートグリーンウォールはあくまでアフリカ連合主導のプロジェクトで、中国は直接的な運営者ではないです。

それでも、中国はアフリカにおけるODA(政府開発援助)やインフラ投資、資金提供を通じ、間接的に支援を行っていると見られています。また、中国自身も「緑の長城(Three-North Shelterbelt Program)」という、内モンゴルから甘粛、寧夏などにかけて続く5,000kmの巨大な植林プロジェクトを1978年から進めています。こちらは国内の砂漠化防止策であり、すでに数億本の樹木が植えられていますが、維持管理の課題や生態系への影響などの問題も指摘されています。

中国のこうした動きには、気候変動対策だけでなく、アフリカにおける資源確保や政治的影響力の拡大という戦略的側面が見え隠れします。資金、技術、インフラといった総合的なパッケージで支援を進める中国の姿は、環境貢献と同時に「存在感」を高める手段でもあるのです。

静かに息づく日本のODA、そして戦略

では、日本はどうでしょうか。日本のODAは、アフリカでも展開されていますが、その特徴は「人間の安全保障」と「持続可能な開発」の視点にあります。

道路や橋といったインフラ整備から、教育、保健医療、農業支援、そして環境保全まで、多岐にわたるプロジェクトが行われています。しかし、グレートグリーンウォールのような大陸規模の緑化プロジェクトには直接関わっていません。代わりに、日本はJICA(国際協力機構)を通じて、小規模ながらも地域に根差した植林活動や持続可能な農業支援を行っています。

日中ODAの比較表(アフリカ向け支援を中心に表記)

| 項目 | 日本のODA(2021–23年) | 中国のODA・支援(近年) |

|---|---|---|

| 総額規模 | 約176億ドル(ODA総額)※日本全体。アフリカ向けは42億ドル(2023年、DAC加盟国中)Business Insider+4ResearchGate+4ResearchGate+4OECD+2ONE MP+2外務省+2 | 正確な数字は公開されないが、中国はアフリカへODA割合重視、インフラ・農業支援等に重点 |

| 重点分野 | 教育・保健・防災・環境技術(質重視、小規模植林プロジェクト含む) | インフラ整備・資源開発・農業支援・砂漠化防止(グリーンベルト含む) |

| 戦略性/動機 | 「人間の安全保障」「持続可能性」「信頼性」重視。地政学での競合意識もあるが、長期的関係構築中心 | 「資源アクセス」「国際影響力拡大」「中国モデルの発信」が背景に。また国内でも緑の長城構想推進 |

| 透明性・評価 | OECD-DAC評価が充実。計画性・プロセスの適切性が高評価。地元状況にも柔軟対応 | データ開示は少なく、中国国内外での影響評価は不透明な面も。だがアフリカ向け援助の比重は高い |

| 環境プロジェクト具体例 | 小規模植林、再生農業、再エネ技術支援。アフリカでも現地主体型モデルを展開 | 国内「緑の長城」:植林3,000km・3,000万ha。アフリカでもグリーンプロジェクト支援 |

| 課題と懸念 | 規模が小さく、戦略的ビジョンや存在感が弱いとの指摘 | 一括支援による現地適応の難しさ、エコロジーリスク、情報非開示の課題あり |

日本のODAは、長期的な信頼関係と技術移転を重視していることが特徴です。「質の高いインフラ」や「現地に寄り添った支援」という言葉は、しばしば日本外交のソフトパワーの象徴と語られます。ただ、その一方で「戦略性が弱い」との批判も根強くあります。アフリカにおけるプレゼンスを高めるためには、より大胆なビジョンと明確なメッセージが求められているのかもしれません。

大陸規模の挑戦と日本が学ぶべきこと

グレートグリーンウォールの進捗は、目標の30%程度とも言われています。資金不足、政治的不安定さ、計画の難しさ、数多くの課題がある中で、それでもなお、現地では人々が「緑」を信じて歩みを止めていません。それは、ある意味で「希望」という種をまく行為でもあります。

日本のODAは、相手国のニーズに合わせた「きめ細やかさ」で評価されていますが、時にその柔軟さが大きなビジョンを欠く要因になっているようにも映ります。例えば、グレートグリーンウォールのようなプロジェクトに日本が直接参加し、技術提供や共同研究、資金支援を通じて存在感を示すことができたなら。日本の「静かな信頼」と「環境技術」が、アフリカの大地に新しい物語を生む可能性があるのではないでしょうか。

遠い空を見つめるまなざし

グレートグリーンウォールは、単なる植林事業ではなく、地域の人々の暮らし、未来への願い、そして気候危機と闘う世界の連帯の象徴です。その挑戦を通して、日本は何を学び、何を届けるべきか。

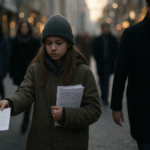

声優として、シンガーソングライターとして、そしてひとりの人間として世界を見つめてきた私には、遠いアフリカの砂塵の中で小さな苗木を抱える若者たちの姿が、静かに、しかし力強く映ります。

地球という舞台で、人も国も、それぞれに与えられた役割を演じています。日本のODAもまた、ただの「支援」ではなく、未来を共につくる大切な演目のひとつ。そのシナリオをどう紡ぐかは、私たち一人ひとりの想像力と優しさにかかっているのだと、私は信じています。

【補足資料とリンク】

●「戦後80年の日本の日本の夏を歌う」8月1日発売、小西寛子「遥カノ島」