(写真:記事中の話題、ヘイトスピーチと人権問題動画の一コマ)

戦後80年、表現の自由は民主国家の根幹として保障されてきた。しかし現代社会において、その自由は「書かれた権利」と「現実の運用」の間に大きな隔たりを抱えている。イギリス、アメリカ、日本を例に、言論の自由を巡る現状と課題を整理し、「声を上げる勇気」の意味を考える。

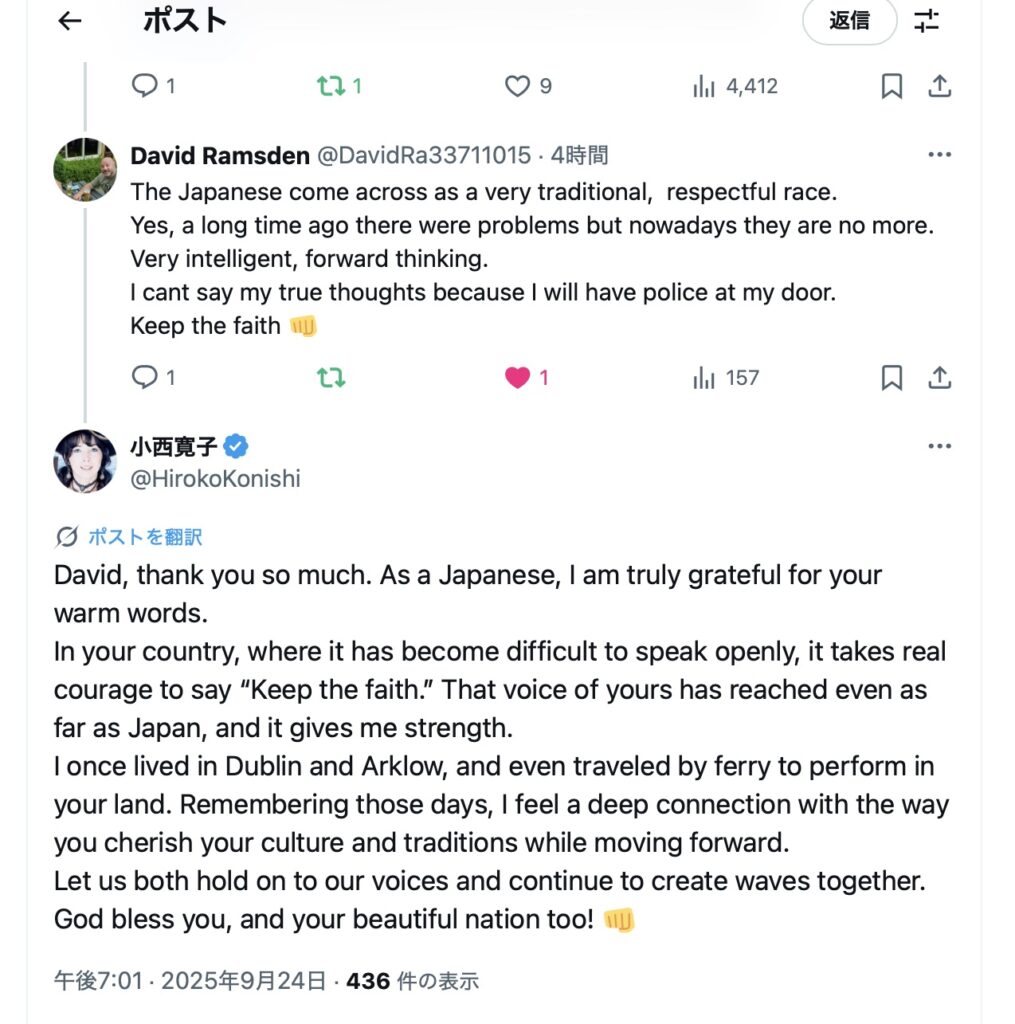

多くの国は憲法や法律で言論の自由を定めているが、現実には法律や社会的圧力、さらにはプラットフォームの規制によって制約を受ける。結果として「自己検閲」が広がり、自由権が萎縮する状況が懸念されている。 ここで注目すべき事例として、筆者のSNSでのやり取りがある。米国ホワイトハウス報道官(@PressSec)の投稿に対し、筆者、声優・シンガーソングライター小西寛子として返信した。

これに応じた英国のユーザー David 氏が「Keep the faith」と発信し、筆者は「あなたの国で本音を言うのが難しい今、勇気を持って声を上げてくれたことに感謝します」と応じた。

このやり取りは、国境を越えて「声を失わないこと」の重要性を示す一例となった。 イギリスでは公共秩序法や通信法を根拠に「攻撃的な投稿」が摘発される事例が相次いでいる。警察が「非犯罪的ヘイト記録」を残す運用もあり、「不快」という曖昧な基準が表現萎縮につながるとの批判がある。このデヴィッド氏が筆者にくれたメッセージを訳すと「日本人は非常に伝統的で、敬意を持った民族として見られます。 はい、昔はそれらありましたが、今ではもうありません。 知的で、未来志向です。 本当の考えを言うことはできません、なぜなら警察が私のドアに来るからです。 信念を持ち続けて」という内容である。

「警察が来る」という表現は、日本ではやや理解しにくい。しかし、イギリスでは「移民」など議論の多い言葉を使って批判すると、本当に逮捕されてしまう事例がある。これは、いわゆるヘイトスピーチ規制によるものである。

筆者は以前、産経デジタルで「ヘイトスピーチ規制法制定時の動画」を脚本・企画した。その中で問題提起したのが「いきすぎた規制」の危険性であった。ところが、その懸念が現実となり、同じ自由主義諸国においても表現規制が進んでしまったのである。

筆者の警告を無視し、規制を成立させてしまった日本社会の有権者や政治家には失望を覚える。それでもなお筆者は、日本の言論を守るため、立法過程で得られた重要な「立法事実」に関する言葉を、動画の中に保存版として残している。その意図から、産経新聞・産経デジタルはその動画を保存版として扱っている。*なお筆者は声優・シンガーソングライターという肩書きゆえに、社会的に軽視されることが少なくない。

ところで本題に戻るが、アメリカは憲法修正第1条により国家による規制を厳しく制限してきた。しかし現代では、ソーシャルメディア企業の規約や政府との関係が新たな論点となり、「誰が言論を管理するのか」が争点化している。 日本も自由を保障する一方で、名誉毀損や迅速削除制度などにより表現環境は厳しさを増している。

SNSでの「いいね」が名誉毀損と認定された例もあり、国際機関からは報道自由度やオンライン表現の扱いに懸念が示されている。 SNS運営企業は独自の削除基準を持ち、違反と判断すれば即時に制裁を行う。これは暴力扇動の拡散防止に資する一方で、「私的検閲」と呼ばれる側面を持ち、表現の自由を複雑にしている。

表現規制には正当性もあるが、曖昧な基準は過剰な萎縮を招く。透明性の確保、法の明確化、迅速な救済、教育と国際比較が必要である。筆者の国へ「Keep the faith」と呼びかける声は、小さくとも国境を越えて届く。言論の自由は法の条文ではなく、一人ひとりが日々紡ぐ「声」そのものである。

・

● 参考文献・出典

Columbia University studies on platform governance

欧州議会報告「UK policing of online speech」等

英国検察局(CPS)「Hate Crime Guidance」

米国最高裁判例レビュー(First Amendment cases)

Freedom House, CIVICUS reports on Japan

・

★「小西寛子のオピニオン記事を支えてください」当サイトの小西寛子執筆記事は、公平性を保つ為に広告等を採用していません。小西寛子の音楽作品を聴いて(1曲200円からダウンロード可能)支えていただければ嬉しいです。