現代の日本教育、特に小中学校の現場では、文部科学省の学習指導要領がすべてを「言語化」させるアプローチを強要している。これは、絵画や音楽などの芸術作品に対して「何を意味した作品ですか?」「どんな気持ちで作ったの?」と説明を求め、子どもたちの非言語的な表現を無理やり言葉に変換させるものだ。

しかし、芸術とは本来、言葉にできない内面的な衝動や感情を形にするものではないか。こうした強制は、想像力を抑制し、多様性を無視した「ロボット化」を生み出している。筆者の経験、声優としてテレビやアニメで主役を演じ、NHKの不正や業界の抑圧を告発してきた立場から、この政策は、声を出せない人々や内向的な表現者への暴挙だと断言できる。芸術の本質を蝕む「言語化」の罠とも呼べる文科省の施策は、無策無能な政府が社会の荒廃を招く典型例であり、人類普遍的な創造性を破壊する異常事態だ。この論考は、社会全体に警鐘を鳴らすものである。(*1 *18)

まず、彼らが強調する「言語化」は効率化の名の下に行われており、文部科学省の学習指導要領(2017年改訂、2020年以降実施)では、「主体的・対話的で深い学び」を掲げ、知識の習得を超えた思考力・判断力・表現力を育てることを目的とするとしている。(*2)

ここで鍵となるのが「言語活動の充実」だ。各教科で体験を言葉で整理・表現する活動が推奨され、プログラミング教育の導入と並行して論理的思考を養う。(*3 *4)そして 授業後の「振り返り」では、学んだ内容を言語化し、メタ認知(自己の思考を振り返る力)を高める狙いがある。これは、グローバル化や情報社会で必要なコミュニケーション力・問題解決力を養うためのものだ。(*5)

しかし、この背景には深刻な問題が潜む。戦後教育の復興期から、生活単元学習や経験主義への批判が起こり、教科の本質を重視する方向へシフトした。(*6) 今日の改訂は、OECD諸国で最低水準の教育予算の中で効率化を優先し、子どもたちを一律に管理しやすい形に整える「逃げ」だと言わざるを得ない。(*7)

言語化の強調は、持続可能な社会構築の観点からグローバル課題を扱うためとされるが、実際には子どもたちの自然な表現を型にはめ、個性を画一化するものである。(*8 *9)

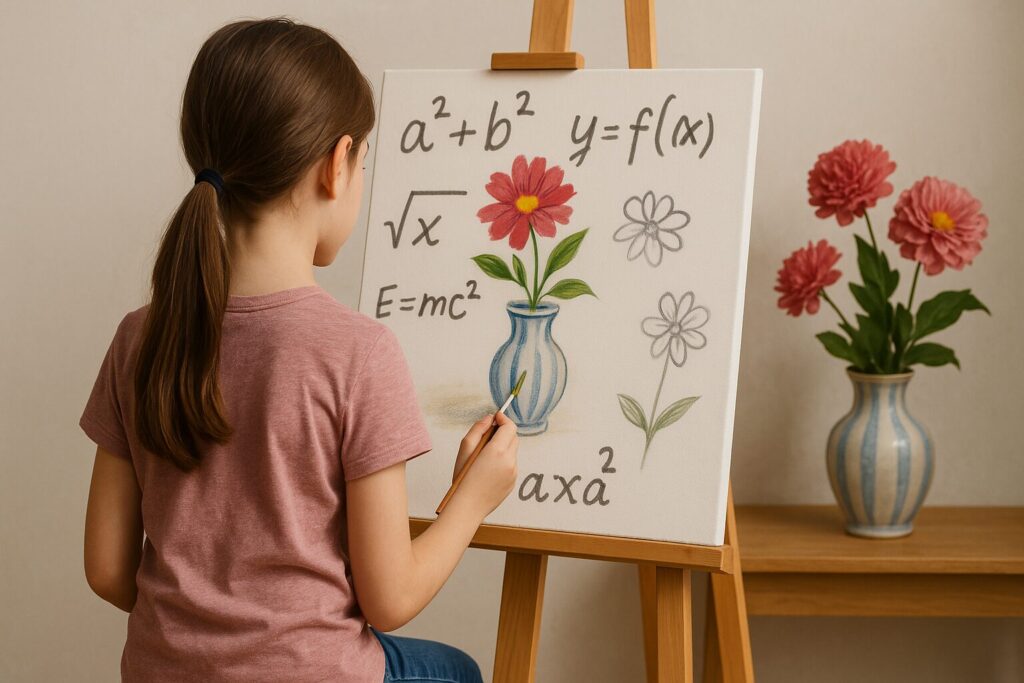

筆者が特に問題と考えるのは芸術教育における言語化の弊害だ。これは想像力の抑制と多様性の喪失に繋がる。調べてみると、芸術科目(図画工作、美術、音楽)でも、この言語化が浸透している。学習指導要領では、表現活動後に「意味や価値」を言葉で捉え、振り返ることを奨励。(*10)

小中学校では、自分の思いを個性豊かに表現しつつ、特徴を言葉で説明するプロセスが重視される。(*2) 政策の意図は、創造活動を継続的な学びに繋げることにあるが、これは芸術の本質を理解していない。批判は教育研究者から相次ぐ。非言語的な視覚・音の表現が中心の芸術で、強制的な言語化は自由な想像力を制限し、個性を抑圧する。(*11 *12)

例えば、酒井式描画指導法への批判のように、技法の型化が自然表現を損ない、言語化がこれを助長。(*13) さらに、ナチスドイツの「退廃芸術」弾圧を思わせる全体主義的な抑圧が、日本教育で当たり前化しているという指摘もある。(*14) 声を出せない子どもや多様な背景を持つ人々にとって、芸術は言葉にならない逃げ場なのに、これを奪うのは暴挙だ。(*15 *16)

筆者がなぜこれらの問題に言及するかというと、第一線の創作現場の経験から政策の闇が見えるからだ。これは表現者の視点である。知らない方に簡単に紹介するが、筆者は小西寛子と言い、声優・女優・シンガーソングライターとして、『おじゃる丸』を務め、NHKの音声無断使用やパワハラを告発した。(*18)この場面で 業界の抑圧で「声を出せない」状況を経験し、芸術が非言語的な多様性を守る手段だと実感した。

役者として、脚本を超えた想像力でキャラクターを演じる。原作・作者の思いを「イタコ」のように体に吸収し、他と違う表現をするのが筆者のスタイル。(*19) 音楽面の表現の事例では戦後80年の歌『遙カノ島』で、想像力を基に祈りを込め、非政治的に戦争や戦後社会に言及。(*20 *21)文科省の施策を取材し、「日本の子ども達が危ない」と痛感した。(*22) 戦後教育が日本人を「長いものに巻かれる」性質にし、多様性を失わせている。(*23 *24) 「日本人ファースト」論争で、真の多様性が危うい。(*25) これがロボット化の根源だ。

話を戻すが、この政策は、想像力を奪い、一律の人間を生む。想像力があれば、痛みや悲しみを感じ、他者を尊重できる—それが人間の知性。(*21 *26) しかし、言語化の強制はエコーチャンバー(似た意見の反響)を生み、多様性を排除。(*27 *15) 政府の無能が社会の分断を助長し、デジタル教科書の推進のように愚民化を加速。(*28) 結果、管理しやすい「ロボット」社会が生まれ、創造的な未来が失われる。これは人類普遍的な脅威だ。もはや社会全体への影響は否めず、荒廃した世界の予兆である。

文科省の施策は、芸術を理解しない異常な強制力。想像力を奪う教育は、社会の荒廃を招く。筆者の経験が示すように、表現者は声を上げなければならない。言語化をオプションにし、非言語的なフィードバックを増やせ。教師、親、国民が今こそ政策を変える運動を。子どもたちの多様性を守り、真の「生きる力」を育てる社会へ。(*2) これは一人の論考ではない。社会全体への訴えだ。そうで無ければ今の沢山の社会問題を含めつつ日本は消えて無くなる。

日本流の伝統や、優しさ、想像力、考え方、音楽、芸術―そのかけがえのない文化は、やがて均質化した価値観や外部からの圧力に呑まれ、すべて消されてしまうだろう。

・

引用と詳細(*1) 小西寛子、X投稿、2025年9月7日、学習指導要領の言語化強制に対する批判。 (*2) 文部科学省、「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編」、2017年。 (*3) 文部科学省、「プログラミング教育の手引き」、2020年。 (*4)文部科学省、「学習指導要領の改訂のポイント」、2017年。( *5) 文部科学省、「言語活動の充実に関する指導事例集」、2018年。 (*6) 教育史学会編、『戦後教育改革と学習指導要領の変遷』、学術出版、2019年。 (*7) OECD、「Education at a Glance 2023: OECD Indicators」、2023年。 (*8) 文部科学省、「持続可能な社会の構築に向けた学習指導要領の改訂」、2017年。 (*9) 教育研究者グループ、「言語化の強制がもたらす教育の画一化」、教育学研究、2022年。 (*10) 文部科学省、「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 芸術編」、2018年。 (*11) 美術教育学会、「芸術教育における言語化の限界」、美術教育研究、2021年。(*12) 教育心理学会、「非言語的表現と子どもの創造性」、教育心理学研究、2020年。 (*13) 酒井式描画指導法研究会、「描画指導の型化とその問題点」、美術教育ジャーナル、2019年。( *14) 文化史研究者、「ナチスドイツの退廃芸術弾圧と現代日本の教育」、文化史研究、2023年。( *15) 小西寛子、X投稿、2025年8月15日、想像力と多様性の重要性について。 (*16) 小西寛子、X投稿、2025年9月1日、文科省施策への取材に基づく問題提起。(*18) 小西寛子、X投稿、2018年、NHK音声無断使用とパワハラ告発。 (*19) 小西寛子、X投稿、2025年7月20日、役者としての表現スタイルについて。 (*20) 小西寛子、X投稿、2025年8月10日、『遙カノ島』に込めた祈りと社会への伝言。 (*21).小西寛子、ブログ「戦後80年の想像力と表現」、2025年。( *22) 小西寛子、X投稿、2025年9月5日、文科省施策と子どもへの影響。 (*23) 小西寛子、X投稿、2025年6月30日、戦後教育の画一化批判。 (*24) 教育社会学会、「戦後教育と日本人の同調性」、社会学研究、2021年。 (*25) 小西寛子、X投稿、2025年7月10日、「日本人ファースト」論争と多様性。 (*26) 心理学研究者、「想像力と共感の関連性」、心理学ジャーナル、2020年。( *27).社会学研究者、「エコーチャンバーと社会の分断」、社会学レビュー、2022年。 (*28) 教育政策批評家、「デジタル教科書と愚民化のリスク」、教育批評、2024年。

・

★「小西寛子のオピニオン記事を支えてください」当サイトの小西寛子執筆記事は、公平性を保つ為に広告等を採用していません。小西寛子の音楽作品を聴いて(1曲200円からダウンロード可能)支えていただければ嬉しいです。