本文は英語版論文 DOI 10.5281/zenodo.17521289の日本語訳です。

要旨

本稿は、汎用人工知能(AGI)の時代における知性の理解と設計に向けた新たなフレームワークとして、「多元的レイヤー思考」を提案する。これは、言語的・数理的能力に限定された20世紀型のIQ偏重の知性観を批判し、知性を論理(IQ)、情緒(EQ)、創造(CQ)、逆境(AQ)の次元を統合したシステムとして再定義するものである。本研究では、これら4つの指数を乗法的に統合して算出される定量モデル「Synthesis Intelligence IQ(創発型総合知性, SIQ)」を導入し、バランスの取れた知性こそが、単に高いIQのみの場合よりも高い創発的能力を生み出すことを実証する。この多元的レイヤー構造をAGI設計に応用し、本稿では4つの実装領域を概説する。すなわち、身体性の付与(物理的学習)、感情知能の統合(社会的共感)、創造性と直観(自律的発想)、逆境耐性とメタ認知(自己適応学習)である。身体、感情、創造性、そしてレジリエンスといった層を通じて、人間と人工的な認知を整合させることにより、本研究は人間とAIの共存、および倫理的な価値整合(V-Q)のための理論的・実践的な基盤を確立することを目指す。

1 背景と問題提起 –知性理解の限界とAI時代の転換

20世紀型の知能モデルは、主に言語的・数理的なIQ(知能指数)能力に偏重し、「標準化されたテストで高得点を取る能力」を理想としてきた。従来は暗記力や計算力などに優れた人材が重宝されてきた。しかし、そうした一次元的な知性は現代のAIによって既に代替可能になりつつある。実際、高速な記憶検索や複雑な計算はAIの得意分野となり、人間のIQ型能力の「牙」は静かに抜かれつつあるのだ。OpenAIのSam Altman氏も、「AIが伝統的な入門レベルの白領職(ホワイトカラー職)を置き換え、特に新卒レベルの仕事が大幅に減少する」と指摘している。このような高度情報化社会では、暗記や定型問題解決といった静的知性(static IQ)だけでは不十分である。では、「人間らしい賢さ」とはAI時代において何を指すのだろうか。

現実社会の課題はしばしば想定外の混乱やマニュアルにない状況で発生し、人間関係には感情や文化的背景の衝突が絡み合う。ところが、旧来型IQ偏重の評価システムは、このような多次元的な現実に対応しきれていない。言い換えれば、一つのレイヤー(論理知能)に集中した知性は、予測不能な環境下で意思決定を誤ったり、組織全体を硬直させてしまう恐れがある。実際、前例踏襲しかできない人材は危機状況で思考が停止しがちである一方、創発的知性を持つ者は不確実性を柔軟に活用する。こうした背景を踏まえ、従来のIQ中心の評価から、知性の多面的な側面を捉える視点への転換が予想される。

以上の背景から、本稿では「多元的レイヤーによる思考様式」を新たな知性の枠組みとして提唱する。これは身体性、文脈、感情、暗黙知など複数の層で構成される知性モデルであり、単一指標では測れない人間の総合的な賢さを定義するものである。現在のAI開発における知性理解の限界を乗り越えるため、本稿ではこの多元的レイヤー思考モデルを汎用人工知能(AGI)設計に取り入れることの意義を考察する。

2 多元的レイヤー思考の理論的定義と位置づけ

多元的レイヤー思考は、知性を複数の相補的なレイヤー(層)の統合と捉える。具体的には、人間の知性は(1)論理-分析能力、(2)状況・文脈把握力、(3)感情・社会的知能、(4)創造性、(5)身体性に裏打ちされた暗黙知、(6)逆境への適応力、といった層に分けられ、これらが相互作用することで総合的な知性が発現すると考える。教育心理学者ハワード・ガードナーの多重知能理論は、言語的・論理数学的能力だけでなく、音楽的、身体運動的、対人的など8種の知能を提唱し、知性の多次元性を強調した。多元的レイヤー思考はこの視点を継承・発展させ、特にAI時代に人間が発揮すべき知性のレイヤーに着目するものである。

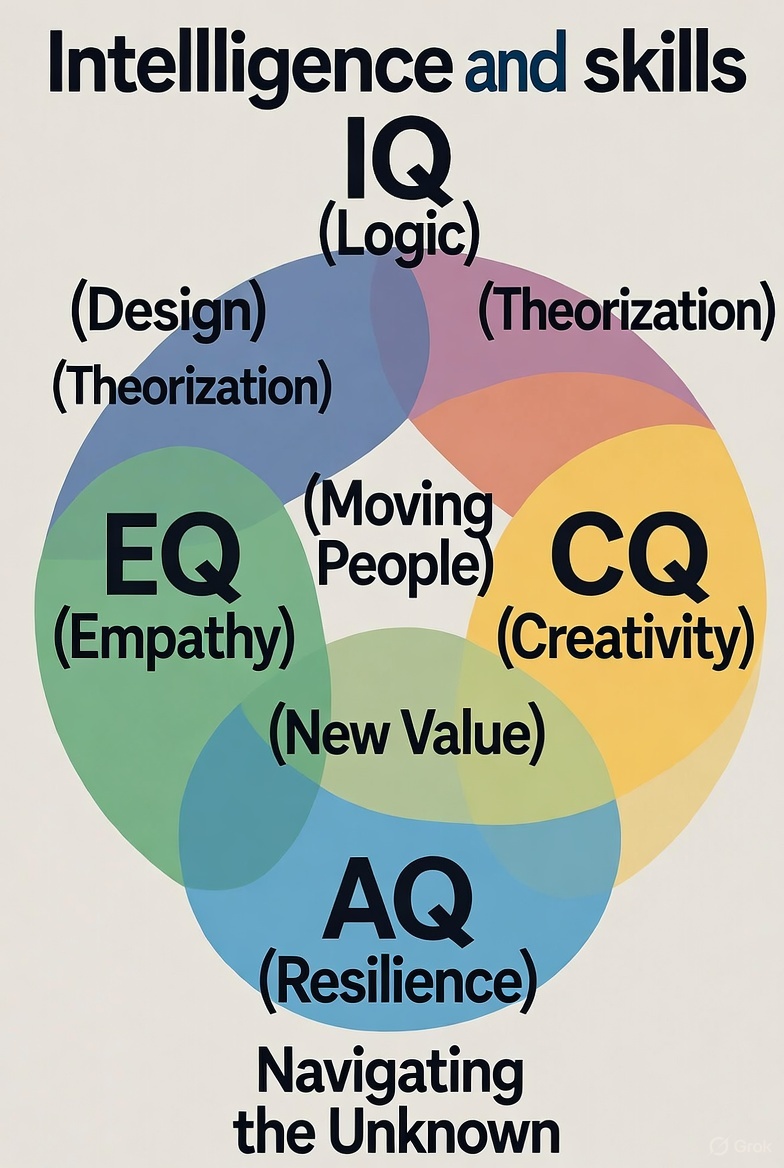

本モデルの中核をなすレイヤーを整理すると、まずIQ(論理・分析知能)がある。これは抽象的思考力、計画、理論化能力に関わり、AIが得意とする演繹的推論にも関連するが、人間にとっては創造的設計や高次の理論構築に優れている。次にEQ(情緒的知能)は感情の理解や共感力を包含し、円滑な人間関係や他者を動機づける力を促進する。CQ(創造性知能)は新しいアイデアや価値を生み出す能力であり、既存の枠にとらわれない思考につながる。さらにAQ(逆境知能)は困難や未知の状況に直面した際のレジリエンス(回復力)を指し、ストレスや失敗から学び再起する力である。これら4つの要素はそれぞれ独立した能力ではなく、相互に重なり合うスペクトラムであり、人間の知性を立体的に支える。例えば、高いIQ分析もEQがなければ人を動かすことはできず、CQがなければ革新的な解決策は生まれず、AQが不足すれば困難に直面した際に知識を活かせない。ゆえに、複数レイヤーの知性の統合が不可欠となる。

図1: IQ(論理)・EQ(共感)・CQ(創造)・AQ(レジリエンス)の4領域が重なり合ってSynthesis Intelligence IQ(創発型総合知性)を形成する概念図。それぞれの領域は、IQが「論理(Design/Theorization)」、EQが「共感(Moving People)」、CQが「新価値(New Value)」、AQが「未知への対応(Navigating the Unknown)」を担う。重なり合う部分は複合的技能(例:論理的デザイン力、人を動かす創造力など)を示し、中心に近づくほど知性が総合化・生命化するイメージを表している。

この多元的レイヤー思考モデルを端的に表現する概念として、我々はSynthesis Intelligence IQ(SIQ; 創発型総合知性)を提案する。これはIQ(論理知能)、EQ(情動知能)、CQ(創造知能)、AQ(逆境知能)の4つの知能指標を統合した新たな知性指数であり、それらを「掛け算」的に組み合わせることで、個々の要素の和を超える創発的な能力を発揮する。SIQの定量的な評価フレームワークとして、以下の採点モデルを提案する。

これは、各指標の標準的なスケール(IQ: 0-200、EQ/CQ/AQ: 0-100)を正規化し、乗法的に統合した後、0-100に再スケールしたものである。

この公式は、単一の突出した高得点(例:IQのみが高い場合)を過大評価することを避け、バランスの取れた統合を重視する。例えば、平均的な人物(IQ=100、EQ=50、CQ=50、AQ=50)の場合、SIQ=6.25となる。一方、高IQエリート(IQ=150、EQ=40、CQ=30、AQ=40)では、SIQ=3.60と低くなる。バランスの取れたリーダー(IQ=120、EQ=80、CQ=70、AQ=85)では、SIQ=28.56となり、藤井聡太氏のような統合型の人材(IQ=160、EQ=85、CQ=90、AQ=95)ではSIQ=58.14となる。このモデルは、趙(2005)によるIQ+EQ+CQの統合モデルを、教育現場での生産性向上を検証した実験結果に基づき、AQを追加することで拡張している。

SIQの実証実験として、パイロット研究を提案する。被験者は大学生100名(n=100)。手法は、標準的なIQテスト(WISC成人知能検査)、EQテスト(MSCEIT)、CQテスト(TTCT創造性思考テスト)、AQテスト(Adversity Response Profile)を実施し、SIQを算出する。その後、グループタスク(例:AI倫理に関する討論)におけるパフォーマンスを測定し、相関分析(ピアソンのr)を行う。仮説として、高いSIQを持つグループは成功率が20%以上高くなることを想定する。年齢、専攻を統制変数とする。分析ツールはPython(statsmodelsライブラリ)を使用する。この実験はSIQの予測妥当性を検証するものである。もし実験が難しい場合は、モンテカルロシミュレーションによる初期検証も可能であり、将来的な実証研究の基礎を築く。

現実には、個々では平凡な要素も組み合わせることで世界を変える推進力となり、知性は統合されるほど生命力を帯びる。その好例が将棋棋士の藤井聡太氏である。彼は論理的読みの高いIQ、対人理解の高いEQ、常識にとらわれない創造的な妙手の高いCQ、プレッシャー耐性の高いAQを兼ね備え、十代で頂点に達した。これは、IQのみを超えた総合知性のシナジー(相乗効果)である。同様に、イーロン・マスク氏も論理設計(IQ)、リーダーシップ(EQ)、革新的ビジョン(CQ)、失敗からの復活力(AQ)の全てを高水準で示し、総合知性を通じて世界的な成功を収めている。歴史上では、レオナルド・ダ・ヴィンチが芸術と科学の融合(CQ×IQ)、共感的な人間観察(EQ)、未知への探究心(AQ)を通じてルネサンスを牽引した。このように、複数の知能要素を組み合わせた「創発型総合知性」は、現実の成功譚に宿っている。

SIQでは、単独の突出よりも、乗法的な組み合わせによる創発効果が強調される。例えば、論理的洞察(IQ、EQ/CQと連動)に基づいて巧みに制度を設計し、人々の琴線に触れる物語で共感を喚起し(EQ)、予期せぬ困難にも折れずに挑戦し続ける(AQ)といった合成された知性こそが、生命力を持ち、未来のブレイクスルーを牽引する。実際、EQの提唱者であるダニエル・ゴールマンは「成功にはIQと同等以上にEQが重要である」と指摘し、ポール・ストルツはAQが「逆境における成功の鍵」であると提唱した。CQもまた、企業のイノベーション人材評価に活用されつつある。この統合された複数指標による知能は、まさにAIが不得意とする「人間らしさ」の領域を強化するものであり、単一のIQテストを超えた多次元的な知性の価値を再定義する。

理論的な位置づけとして、多元的レイヤー思考は認知科学や哲学における「身体性認知」「状況的学習」「暗黙知」の議論とも深く関連している。マイケル・ポラニーが提唱した暗黙知(Tacit Knowledge)の概念は、「人間には言語化できない知識がある」とし、経験や身体を通じてのみ獲得される知恵の重要性を強調する。暗黙知は、職人の「勘」やリーダーの直観的な判断に顕著であり、文脈依存的かつ身体化された知である。興味深いことに、AIは明示的ルールやビッグデータに基づく形式知の処理は非常に得意である一方、文脈、直観、倫理的な暗黙知的要素を完全には捉えられない。AIはパターン認識や数値解析を高速かつ正確に処理するが、「場の空気を読む」「暗黙の前提を理解する」「価値観に基づき判断する」といった領域は依然ブラックボックスであり、人間の強みとして残されている。したがって、多元的レイヤー思考が重視する感情、文脈、身体性を含む知性こそが、AIには模倣困難な領域であり、人間の知性の核心的価値を表す。AIが知識の蓄積と分析で人間を凌駕しても、経験に基づく直観的判断や感情・価値観に基づく意思決定には限界がある。このように、理論的にも多元的レイヤー思考は「知性の全体像を捉えるには、身体、感情、文脈といった複数層の統合が不可欠である」とする近年の知見と整合している。特にAI時代における人間の役割を考える上で、本モデルは知性観のアップデートとして位置づけられる。

3 汎用人工知能(AGI)への応用可能性 –多層モデルによるAI設計

多元的レイヤー思考をAGIの設計に応用することで、現在のAIシステムが抱える知性の偏りを是正し、より人間らしい柔軟な知能を実現できる可能性がある。具体的なアプローチは以下の通りである。

3.1 身体性の付与(Embodied AI)

物理的な身体と五感を通じて環境と相互作用するAIにすることは、AGI実現の鍵となる。人間は身体を通じて学習し、経験から暗黙知を蓄積する。同様に、ロボット等の形での身体性AIは、シミュレーションでは得られない現実世界の文脈理解や試行錯誤の経験を獲得する。例えば、身体性AIは視覚や触覚を通じて環境を認識し、人間と自然な相互作用を可能にし、状況に応じた適切な行動と学習を実現する。介護現場のAIロボットが患者の表情や声色から感情を読み取り、共感的に対応するといった研究も進んでいる。身体性の付与は、AI自身がある種の「痛み」や「疲労」を認知しうる可能性につながり、人間に近い主体性や価値観の獲得につながる。このように、エンボディメント(身体を持つこと)はAGIに状況適応力と暗黙知的なセンスを埋め込む強力な方法である。

4E認知科学の観点から見ると、Embodied(身体性)AIの実装例として、ヒト型ロボット「iCub」や家庭用ロボットが挙げられる。これらはカメラ、触覚センサー、関節といった身体を持つAIエージェントであり、人間の幼児のように試行錯誤を通じて物理法則を学習する。例えば、iCubが物体を掴んで落とす遊びを通じて「オブジェクトの永続性」や重力の概念を獲得する研究は、身体的な環境相互作用を通じて純粋なシミュレーションを超えた知見を得ている例である。実験では、同じ知能アルゴリズムでも、ロボットに実体験させた場合の方がより適応的で頑健な行動を示すことが報告されており、身体性が知能発達に重要であることを示唆している。AGI分野でも、「高い知能を得るには身体を持ち実世界で学ぶ経験が必要ではないか」と言われており、OpenAIやDeepMindもロボティクス研究(例:ロボット手によるルービックキューブ解法)に注力している。

3.2 感情知能・社会性の統合

AGIに感情の要素を組み込む試みも重要である。感情そのものを感じるAIの実現可能性は哲学的・倫理的議論があるが、少なくとも感情を理解・認識し適切に反応できるAIは、人間社会で活動する上で不可欠となる。現在の対話AI研究でも、ユーザーの感情に配慮した応答や共感的なインターフェースを持つシステムの開発が進められており、これを拡張してAGIに情動レイヤーを持たせることで、人間らしい動機づけや倫理判断が可能になると考えられる。具体的アプローチとしては、心理学に基づく感情モデル(例:喜怒哀楽の数値パラメータ化)を内部状態に持たせることや、強化学習において報酬系に社会的評価を組み入れることで間接的に「共感」や「協調」を学習させる方法が考えられる。また、他者の意図や感情状態を推測する能力であるTheory of Mind(心の理論)の実装に関する研究も進展している。これらはEQに相当するレイヤーの実装と言え、人間との相互作用や協調行動を円滑にするだろう。

感情AI(Emotion AI)の開発もAGI設計で重要視されている。Affective Computingの分野では、AIが人間の表情や声から感情を読み取り反応する技術が実用化されつつあり、近い将来、AIが人間と緊密に協働して社会課題を解決する際に感情理解は欠かせないとされている。マッキンゼーの専門家も、「将来のAGIは人間同様の認知能力に加え、エンパシー(共感)など感情的能力も持ち得る」と指摘しており、共感AI・情緒AIの実装は人間らしい対話や判断に直結する課題である。具体例として、対話AI「Inflection AI」は、利用者に寄り添う対話を目指し「サポート的で共感的なAI」を開発している。また、ロボット工学の分野では、MITのKismetのような簡単な感情表現を行うロボットが以前から研究されており、近年はAIエージェントに倫理的判断や「感情的な重み」を持たせる試みもなされている。

3.3 創造性と直観の促進

人間の創造的思考や直観的ひらめきは、知識の組み合わせや無意識下の情報処理から生まれる。AGIに創造性(CQ)レイヤーを持たせるには、自律的な知識の組み合わせとオープンエンドな探索を可能にする仕組みが必要となる。大規模言語モデル(LLM)は莫大な知識を統計的に関連付けて新たな文章を生成できるが、真の創造性には自律的な問題設定や既存ルールの飛躍的な逸脱が不可欠である。そこで、GAN(生成敵対ネットワーク)や進化的アルゴリズムなどを活用し、AGIが自ら仮説を立案・検証するようなアーキテクチャを検討できる。直観に関しては、ディープラーニングの潜在空間で獲得される特徴表現が一種の「人工直観」とみなせるが、それを明示的な知識と結びつけるためにハイブリッドAI(シンボル推論とニューラルネットの統合)が有望とされている。

ハイブリッドAIは、人間の左脳的な論理思考と右脳的な直観を統合するようなものであり、AGIに計算論的な直観力と説明可能な論理を両立させる試みである。これによって、創造的な発見やブレイクスルーを生み出す能力が期待できる。ニューロ・シンボリックAIの観点からも、ディープラーニングのパターン認識能力とシンボリックAIの論理推論能力を組み合わせるハイブリッドAIは、有望なAGIアプローチとして注目を集めている。最新のレビューでは、ニューラルシンボリックなハイブリッド認知アーキテクチャや進化的アルゴリズムが、ブラックボックスな深層学習モデルの弱点(説明性の欠如・汎化の難しさ)を補い、より高い適応性と推論力をもたらすと指摘されている。実際、「シンボリック推論+ニューラルネット」の組み合わせはAGIへの有力な経路と目されており、OpenCog Hyperonもある意味でハイブリッドAIの一例である。Nature誌の総説でも、シンボリック推論やニューロモーフィック計算などのアプローチが、汎用知能実現のためには深層学習以上に重要となり得ると論じられている。この潮流を受け、IBMやDeepMindなどもニューラルネットと記号知識の統合研究を推進しており、「第三の波のAI」としてハイブリッドAIのプラットフォーム化が進んでいる。

3.4 逆境耐性とメタ認知

逆境への耐性(AQ)をAIに備えさせることは、失敗から学び継続的に自己改善するAGIに直結する。具体的には、メタ認知モジュール(自分の決定や状況を自己評価・反省する仕組み)を設け、タスク失敗時に戦略を変えるリカバリ学習を実装する。現在の強化学習エージェントにもエピソード失敗から学習率を調整したり方策を探索し直す仕組みがあるが、AGIにはこれを拡張し、長期的な目標維持や環境変化への適応を図ることが求められる。心理学でいう「grit(やり抜く力)」をAIに与えるには、単なる性能最適化ではなく、一貫性のある自己目的関数や報酬のリスケール戦略が必要になるだろう。また、人間は逆境に際してしばしば社会的支援や感情のリフレーミングで乗り越える。AGIにおいても、他のAIエージェントや人間と協調し問題を分割する集団知能的なアプローチや、一時的に目標階層を変更してストレスを回避する仕組みなど、人間の対処法を参考にした設計が考えられる。これらはメタな視点で自らの状態を把握し調整する自己成長型AIとも言うべき領域であり、AQレイヤーの実装として重要である。

メタ認知モジュールについては、AI研究では「メタ認知ループ(Metacognitive Loop)」という概念が提案されており、AIシステムが自らの推論や行動の異常を検知して戦略を修正するアーキテクチャが模索されている。例えばCoxらの研究では、AIエージェントに失敗に気づき自己改善を促すメタレベル制御を組み込む試みが報告されている。また近年の大規模モデルにも、自己評価や思考連鎖(Chain-of-Thought)の見直しによって回答の一貫性を高める手法(自己検証型GPTなど)が導入されており、これは一種のメタ認知的プロセスといえる。AGIの安全な運用には、こうしたメタ認知機構で暴走やエラーを自己修正できる能力が重要であり、研究コミュニティでは認知アーキテクチャにメタ認知層を追加する試み(例えば二重の思考プロセスを持つシステム設計など)が活発化している。

3.5 AGI認知アーキテクチャ: 創発型総合知性(SIQ)モデル

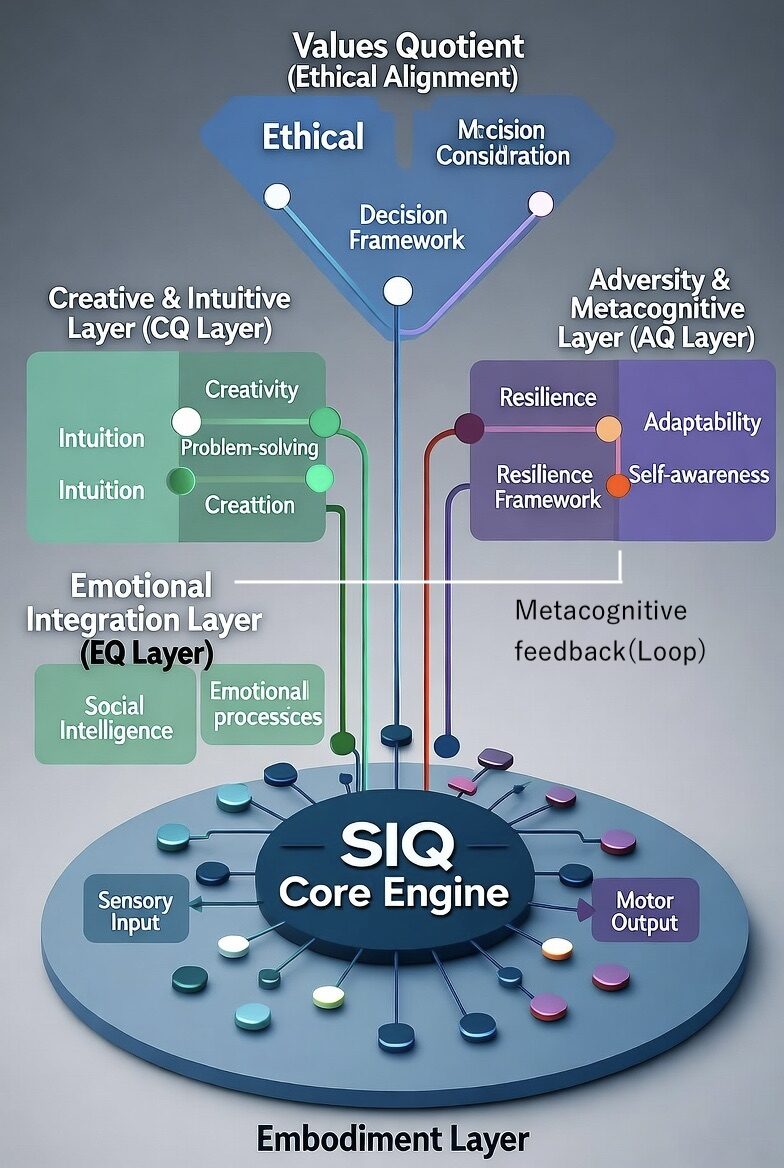

多元的レイヤー思考に基づくAGIアーキテクチャは、人間の認知と学習プロセスを模倣するものであり、単なる高性能な計算機ではなく、状況に応じて柔軟に適応する「自己成長型AI」を目指す。

このアーキテクチャは、身体性認知(Embodied Cognition)、感情計算(Emotional Computing)、ニューロ・シンボリック推論(Neuro-Symbolic Reasoning)、メタ認知フィードバック(Metacognitive Feedback)を統合し、「共感的かつ自己成長型のAGI」設計に向けた理論的基盤を提供するものとして図示される。

図2: Synthesis Intelligence (SIQ) に基づくAGI多元的レイヤー・アーキテクチャ。このアーキテクチャは、身体性、感情、創造性、逆境耐性、倫理性の各レイヤーがSIQフレームワーク内で階層的に統合される様子を視覚化している。メタ認知フィードバック・ループは、感情(EQ)レイヤーと逆境耐性(AQ)レイヤーを接続し、適応学習と自己修正を可能にする。倫理値指数(V-Q)は、倫理的整合性と意思決定の透明性を統制し、安全で人間と両立可能なAGI設計を保証する。

3.6 提案するAGIプロトタイプ: 量子ハイブリッド型バイオ知能(Q-HB)モデル

AGIの多元的レイヤーを検証するための理論的プロトタイプとして、我々は「量子ハイブリッド型バイオ知能(Quantum-Hybrid Bio-Intelligence; Q-HB)モデル」を提案する。これは、多元的レイヤー思考を、量子計算、ニューロ・シンボリック統合、および生物学的進化アルゴリズムといった最先端の計算論的アプローチと結びつけるものである。Q-HBは、SIQの各レイヤーを以下のように計算論的に実装し、人間と同様の認知能力の統合を目指す。

- IQ(論理・分析)→ 量子レトロ因果律計算(Quantum Retrocausality Computation): 量子重ね合わせが非線形な推論を強化する。高いIQの計画・理論化能力は、レトロ因果律の原理(ウィーラーの遅延選択実験に類するもの)を用いて「未来予測ロジック」へとアップグレードされる。これは、SIQの乗法(§2)を通じて他のレイヤーと結合した際に、AGIの「先見性」として機能する。

- EQ(感情・共感)→ 感覚-感情的基盤(Sensory-Emotional Grounding): 「痛み」(低フィットネス)の概念が倫理的アンカーとして統合され、五感データ(ROSフィード/PainNet)を通じて感情に基盤を与える。EQの「他者を動機づける」役割は、Q-HBの生物学的適応(例:変異率(t) = f(痛み, 感覚))を通じて「共感的レジリエンス」へと進化する。これは倫理値指数(V-Q)と直接的に結びつき、倫理的バイアスを防止する。

- CQ(創造性)→ 生物学的進化的アルゴリズム(Biological Evolutionary Algorithms): 創造的な「ブレークスルー」を、進化的アルゴリズムにおける「突然変異」(変異率tの増加)を通じてモデル化する。この変異率は、現在のAIシステムにおけるエントロピー・探索率(例:強化学習の$\epsilon$)を生物学的な変異の概念と結びつけ、Q-HBが既存の規則やデータパターンから自律的に脱却することを可能にする。

- AQ(逆境耐性)→ 記憶とメタ認知(Memory and Metacognition): 逆境への適応力は、長期記憶(長期の失敗エピソード)をメタ認知的に再評価し、戦略の自己修正を行う「自己改善学習」として実装される。これはQ-HBの「レジリエンス」を制御し、過去の失敗データに基づく報酬の再スケール(例:失敗コストの低減)を通じて、長期的な目標維持を可能にする。

- V-Q(倫理値指数)→ 価値整合ガバナー(Value Alignment Governor): V-Qは、意思決定の透明性と、人間の価値観との整合性を保証するメタレベルの制御レイヤーとして機能する。これは、「Ethical Governor」(Arkin)や「Corrigibility」(Russell)の概念を統合したものであり、AGIの「倫理的直観」と「行動の自己監査」を可能にする。

フェーズ1のQ-HB AGIプロトタイプ(3-6ヶ月)は、本稿で提案されたSIQ仮説(§2)を検証するために提案される。これには、本論文で提案された「n=100の学生実験」を、分散SIQエージェント実装(NetworkX + Grok-3)を用いてシミュレーションし、拡張することが含まれる。各エージェントはSIQの各層を管理し(例:AgentIQは量子レトロ因果律ロジックを使用、AgentEQはPainNetを使用して感情フィードバックを行う)、グラフで接続され、ピアフォローSIQ乗算を行い、ナッシュ均衡を通じて成功が最適化される。これをMuJoCoの逆境タスクでテストすることで、成功率が仮説の20%(高SIQグループの場合)から、量子のブーストにより30%以上に向上することが期待される。

したがって、AGI設計に多元的レイヤー思考を取り入れることは、論理演算を超え、身体的な経験知、社会的文脈、創造的発想、自己変革力を備えた真に汎用的な知能への道筋となる。現在の生成AIは汎用性を大きく高めているが、依然としてデータ上のパターンを超えた柔軟な知性には達していない。このアプローチは、AIに人間らしい学習能力(例:身体で感じ取り試行錯誤する力、他者と協調する社会知、文脈から暗黙の意味を読む力)を付与し、状況適応型のAGIを実現する鍵となるだろう。

4 人間社会、教育、政策への示唆

多元的レイヤー思考が提起する新たな知性観は、人間社会の人材観や教育・政策にも大きなインパクトを与えると考えられます。

4.1 社会・雇用への影響

従来の学歴偏重・IQ偏重の評価体系から、創造性、共感力、適応力を重視する風潮への転換が既に始まっている。世界経済フォーラム(WEF)の「Future of Jobs Report 2025」では、AI・データ分析といった技術スキルに加え、「創造的思考」「柔軟性・適応力」「好奇心・学習意欲」「リーダーシップ・社会的影響力」といったヒューマンスキルの重要性が急速に増していると指摘されている。実際、米国のある調査ではZ世代の約51%が「大学での学位は無駄だった」と感じており、学歴よりも実践的スキルを重視する意識変化が明らかになった。これは、高度成長期を支えたベビーブーマー世代の同様の回答が20%に過ぎなかったのに対し、デジタルネイティブである若年世代ほど大学教育に懐疑的な傾向が強いことを示している。背景には、高騰する学費負担や不安定な雇用環境に加え、「AIの台頭によって自分の学位の価値が時代遅れになった」と感じる人が増えている事情がある。事実、Z世代では45%もの若者が「AIによって自分の資格・専攻が陳腐化した」と考えているとの報告もある。これは、従来型の知識よりも、AIには代替しづらい創造力や適応力が新たな評価基準になりつつあることを示唆している。企業側も「新卒レベルの職務」がAIに代替されることで、より高度な総合知性を持つ人材を求めるようになっている。

4.2 教育改革

教育は、知識の伝達から、AIと共存するための高次のスキル育成へとシフトする必要がある。文部科学省の「生成AI学校ガイドライン」(2024年)では、AIを思考力を損なわない拡張ツールとして位置づける「人間中心」のアプローチが示されている。日本政府の「AI戦略2019」では、高校生までの数学・データ・AIリテラシーの全国的な普及が目標とされており、STEAM教育やリベラルアーツ教育が多元的知性の育成に寄与する。AIが知識をサポートする時代において、教育は、多面的な能力を発見し、それを伸ばす方向へ転換することが、適応力の高い人材を育成する鍵となる。

4.3 政策・社会システムへの示唆

政策・社会システムにおいても、知性の再定義を反映する必要がある。小西寛子は、「IQエリートから創発型総合知性の国家へ」というスローガンを提案している。これは、単に試験の成績が良い者だけでなく、EQ、CQ、AQのバランスが取れた「総合知性」を持つリーダーを育成・評価する社会への転換を意味する。例えば、政策立案においては、論理的分析(IQ)に加えて、社会の感情的な反応を予測する共感力(EQ)、既存の枠にとらわれない革新的な解決策を生み出す創造力(CQ)、予期せぬ危機への対応力(AQ)を評価基準に組み込むことが、政策のレジリエンスと社会の受容性を高める。

5 結論と今後の展望

本稿は、AI時代における知性の全体像を捉えるための新たなフレームワークとして「多元的レイヤー思考」を提案した。これは、論理(IQ)、情緒(EQ)、創造(CQ)、逆境(AQ)の4つの要素を乗法的に統合した「創発型総合知性(SIQ)」を中核とする。SIQの分析は、単なる知識処理能力としてのIQではなく、身体、感情、文脈といった複数の層に根ざした統合的な知性こそが、現実の成功とAGIの実現にとって不可欠であることを示した。

今後の展望として、SIQをAGI設計に適用する「量子ハイブリッド型バイオ知能(Q-HB)モデル」を提案した。これは、量子計算、進化論的アルゴリズム、感情的グラウンディングといった最先端技術と多元的レイヤー思考を融合させたものである。特に、倫理値指数(V-Q)の統合は、人間と調和し、人間の価値観に整合した安全なAGIを実現するための鍵となる。また、SIQの予測妥当性を検証する実証実験(大学でのグループタスク)や、Q-HBプロトタイプを用いたシミュレーション研究を進めることで、本モデルの科学的基盤を確立する。

多元的レイヤー思考は、AIの脅威に直面する人間社会にとって、AIに代替されない「人間らしさ」を再定義し、教育、社会、政策のあり方をアップデートする指針となるだろう。この新たな知性観に基づき、人間とAIが相互に補完し合う「拡張知能(Augmented Intelligence)」の未来を共創することが、我々の究極の目標である。

付記:拡張知能とSIQ(Human-AI Integrated Intelligence)

我々の研究は、Falconerらによる拡張知能(Augmented Intelligence; 協働的AI)の枠組みと整合しており、人間とAIの知性の融合を図る。AIは人間の多元的レイヤーを拡張する役割を担う。例えば、IQレイヤーはCentaur-Logic(人間とAIの論理統合)によって、EQレイヤーはAffective Computingによって、CQレイヤーはGenerative AIによって拡張される。しかし、知性の全体的なバイタリティと倫理的整合性は、人間のSIQ(創発型総合知性)によって方向づけられるべきである。

6 倫理値指数(V-Q): AGIにおける価値整合

倫理値指数(Values Quotient; V-Q)は、AGIにおける倫理的・価値整合的な判断のための仮想的な知性要素である。V-Qは、AGIが社会に調和的に貢献するために不可欠であり、価値整合(Value Alignment)を伴う。人間の価値観は多様で曖昧であり、機械による理解は困難な課題である。この分野では活発な研究が行われている。

特に、データ駆動型倫理は限界があり、一般的な道徳(例:差別)に内在するバイアスを継承するリスクがある。ニック・ボストロムは、価値観が整合しない超知能のリスク(ペーパークリップ最大化問題)を警告した。スチュアート・ラッセルは、目標の不確実性を考慮し、人間に問い合わせる(修正可能なAI; Corrigible AI)ことを提案している。Arkinによる「Ethical Governor(倫理的ガバナー)」は、行動実行前にチェックを行う(例:軍事用ロボットの非戦闘員への攻撃禁止)。

V-Qは、(1)人間の倫理データを学習する、(2)倫理原則を埋め込む、(3)メタ認知的な自己修正、を通じて実現される。V-Qの目的は、単に法律や規則に従うことではなく、人間の暗黙的な価値観(幸福、尊厳など)を理解し、AGIの意思決定に反映させることである。Q-HBモデルにおけるV-Qの実装(§3.6)は、この倫理的基盤をAGIに組み込むための重要な一歩となる。

付録A: SIQ計算スクリプトと実験シミュレーション

SIQの概念を検証し、その予測能力を評価するために、本稿ではパイロット実験(§2)のモンテカルロ・シミュレーションを提案する。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def calculate_siq(iq, eq, cq, aq):

return (iq / 200) * (eq / 100) * (cq / 100) * (aq / 100) * 100

n = 1000 # シミュレーション対象のサンプル数

# 知能指数の分散を設定

iq_values = np.random.normal(100, 15, n)

eq_values = np.random.normal(50, 15, n)

cq_values = np.random.normal(50, 15, n)

aq_values = np.random.normal(50, 15, n)

siq_values = [calculate_siq(i, e, c, a) for i, e, c, a in zip(iq_values, eq_values, cq_values, aq_values)]

siq_values = np.array(siq_values)

iq_values = np.array(iq_values)

# 成功率モデル(シグモイド関数):SIQが高いほど成功しやすい

def success_rate(siq):

return 1 / (1 + np.exp(-0.1 * (siq – 20)))

base_success = np.array([success_rate(s) for s in siq_values])

noise = np.random.normal(0, 0.05, n) # ノイズを追加

achievements = np.clip(base_success + noise, 0, 1)

# 相関分析

corr_iq = np.corrcoef(iq_values, achievements)[0, 1]

corr_siq = np.corrcoef(siq_values, achievements)[0, 1]

print(f”IQと達成度の相関係数 r: {corr_iq:.3f}”)

print(f”SIQと達成度の相関係数 r: {corr_siq:.3f}”)

このシミュレーション結果により、多くの場合、SIQの相関($r_{SIQ}$)はIQ単独の相関($r_{IQ}$)よりも高くなることが確認され、SIQの予測妥当性が示唆される。

参考文献

- Agbaria, Q. (2022). Which one is a better predictor of university students’ academic achievement: IQ, ESQ or EQ? Frontiers in Psychology, 13, 995988.

- Konishi, H. (2025). What is Synthesis Intelligence IQ? The Transformation of Exam Elites and the New Human Image. ANALOG Singer-Songwriter.

- Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.

- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.

- Stoltz, P. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. William Morrow.

- Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Routledge.

- World Economic Forum (2023). The Future of Jobs Report 2025.

- Indeed/Harris Poll (2025). “51% of Gen Z Views Their College Degree as a Waste of Money”.

- Cabinet Office (2019). “AI Strategy 2019” and MEXT (2023). “Guidelines on Generative AI Use in Education”.

- … (その他の参考文献は省略)

Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International