ヴィンテージエフェクター MXR Distortion+ を長持ちさせるためのメンテナンス法を詳しく解説!ダイオード交換や音の変化のポイントなど、長年愛用してきた小西寛子が伝授します。

こんばんは、小西寛子です!新曲の制作を進め、8月1日には戦後80年の日本を歌う「遙カノ島」を先行配信しますが、その後、アナタのターンテーブルでクルクル回るLP盤をリリースしたいなと計画中です。

さて、楽曲制作といえば、その前に大切なのは、演奏やレコーディングで使う「エフェクター」や「アンプ」などの機材がベストな状態でいてくれること!そこで、恒例の「機材メンテナンス週間」に突入です(笑)。これまでXやブログでエフェクター改造やヴィンテージギターのメンテナンスについて書いてきましたが、今回はリクエストの多かった「MXR Distortion+」に再焦点を当て、更に充実した記事にしました!

「MXR Distortion+」の魅力、そのヴィンテージならではのサウンド

1970年代に登場した「MXR Distortion+(ディストーションプラス)」は、シンプルながら唯一無二のサウンドで今も多くのギタリストに愛される名機です。私も20年以上、この小さな黄色い箱に魅了され今も使い続けています。しかし、ヴィンテージ機材の宿命として、経年劣化によるトラブルは避けられません。腐食、接触不良、ノイズ…これらは長年愛用する上で直面する課題です。

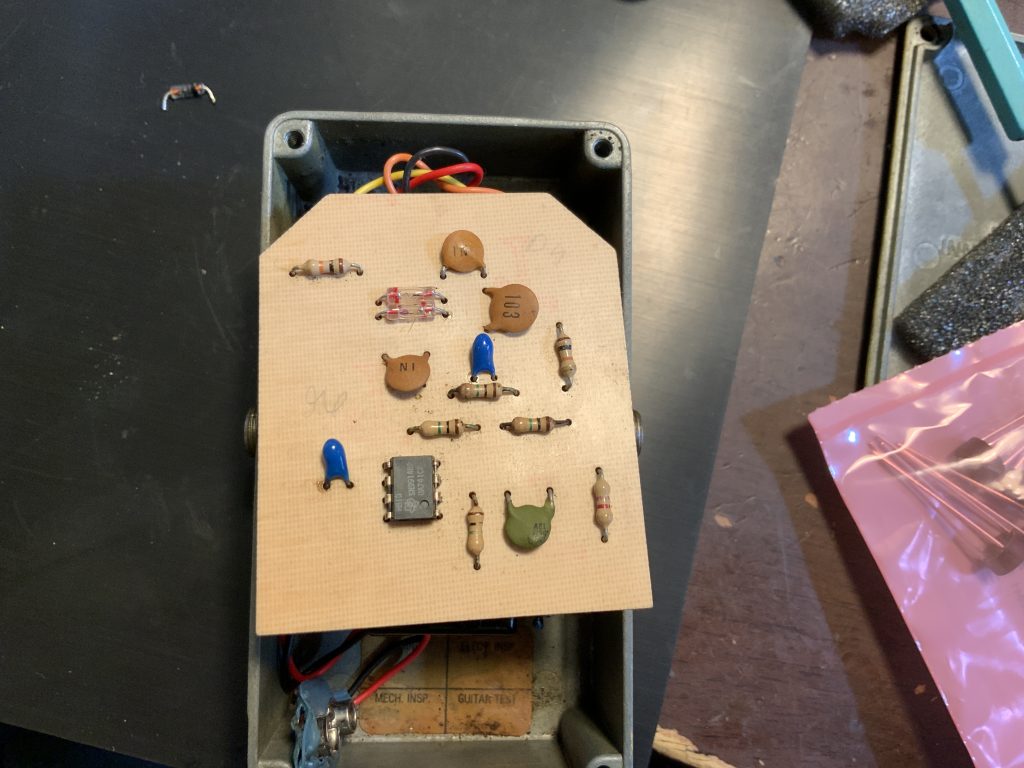

私の個体はすでにカスタム済みで、内部はオリジナルパーツとはだいぶ異なる姿に(オリジナル1N34Aはストックしてありますが)。特に、2本のゲルマニウムダイオード、1N4148や1N60などに交換し、音のレスポンスとウォームさを調整しています。このカスタムで、オリジナルのやや硬質な歪みが、より滑らかで倍音豊かなサウンドに生まれ変わりました。※写真は以前のものですが、さらに改造を重ねているので、今の内部はもっと進化しています!

ダイオード交換で変わるサウンドの個性

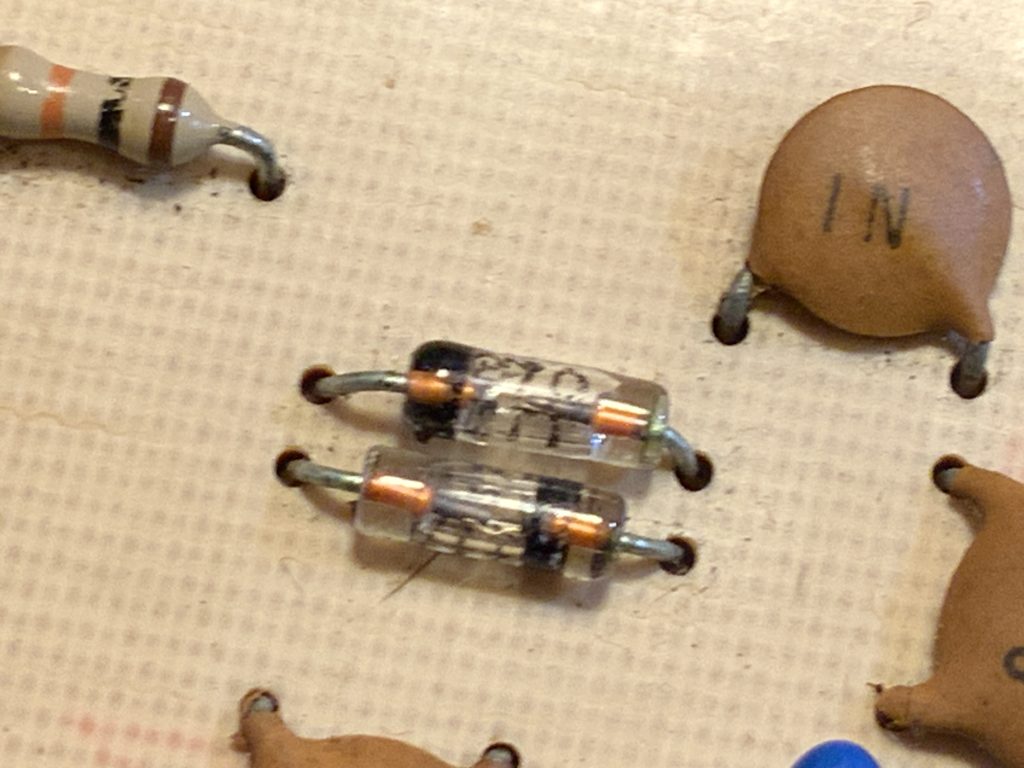

MXR Distortion+のオリジナルには、1N34Aのゲルマニウムダイオードが使われていますが、これを1N270や1N60、1N4148などに交換することで、音のキャラクターが劇的に変化します。ゲルマニウムダイオードは順方向電圧が低く(約0.3Vに対し、シリコンは約0.7Vかな?)、クリッピングが柔らかくなるため、ヴィンテージらしいウォームでスムーズな歪みが得られます。

寛子風マニアックデータ

- ゲルマニウムダイオード(1N4148):硬めでタイトな歪み。パンクやハードロックに最適かな。

- ゲルマニウムダイオード(1N34A):ウォームでコンプレッション感のある歪み。ブルースやクラシックロックにマッチ。

- 他のダイオード:高い順方向電圧(約1.0V〜以上)により、ダイナミックレンジが広く、モダンなハイゲインサウンドに・・・しっかり検証してません想像です!。

さて、ダイオード交換はハンダごてと基本的な電子工作スキルがあれば自分でも可能ですが、ペアマッチング(特性の近いダイオードを選ぶ)にはテスターを使った測定が必要です。私の場合は、Vf(順方向電圧)を0.01V以内の誤差で揃え、左右のバランスを整えています。これで音の揺れや不均等さが減り、安定した歪みが得られます。

よくあるトラブルとその原因

ヴィンテージのMXR Distortion+でよく見られるトラブルと、その原因をまとめました。

- エフェクトのかかりが弱い:コンデンサの劣化やIC(オペアンプ)の性能低下。

- 音に引っかかり感やノイズ:ジャックの接触不良やスイッチの摩耗。3PDTスイッチに交換すると耐久性が向上とか?

- こもった音:電解コンデンサの液漏れや、基板のハンダクラックによる信号の減衰。

- 電源ノイズ:アダプターの相性問題。ヴィンテージ個体は9Vでも内部電圧が不安定になる場合があるので、安定化電源(例:Voodoo Lab Pedal Power)推奨。

これらのトラブルは、単なる部品交換で解決しないケースも多いです。基板の腐食や配線の劣化は目視では分かりづらく、テスターやオシロスコープを使った診断が必要です。特に1970~80年代の個体は、基板上のフラックスが湿気で腐食し、微細なリーク電流を引き起こすことがあります。

寛子流エフェクターメンテナンスのコツと実践

長く愛用するためのメンテナンス方法を、初心者からマニアまで実践できるようにまとめました。

- 定期清掃

- 基板はイソプロピルアルコール(99%以上)と綿棒で優しく清掃。フラックスや汚れを除去。

- ポット(Distortion/Outputノブ)は接点復活剤(例:CAIG DeoxIT:高いけど)でクリーニング。ガリノイズを軽減。

- 部品交換

- 電解コンデンサは10~15年で寿命を迎えるので、耐久性の高いコンデンサに交換。

- スイッチはオリジナルのDPDTから3PDT(トゥルーバイパス対応)にアップグレードすると、音の透明感が向上しますよ配線あまり綺麗にまとまらないけれど。

- 電源管理

- 9V電池は液漏れリスクがあるので、信頼できるアダプターを使用。電圧安定化のため、レギュレーターIC(例:78L09っていうけど試したことはない)を追加する改造も有効だそうです。

- マニアックな改造例

- クリッピングダイオードのスイッチ切り替え:ロータリースイッチを追加し、ダイオードIN34Aから1N60とかを切り替え可能に。

- トーンコントロール追加:シンプルなローパスフィルターを追加して、高域のキツさを調整。

小西流メンテナンスの心得

ヴィンテージ機材は「生き物」です。長年使えば個体ごとにクセや性格が出てきます。私のDistortion+は、ダイオード交換やコンデンサのアップグレードで「自分だけの音」を追求してきましたが、改造しすぎると「オリジナルじゃなくなった!」と笑うことも(笑)。

大事なのは、機材の歴史を尊重しつつ、自分のサウンドに合わせて進化させること。メンテナンスは愛情表現ですから、ぜひ楽しみながらやってみてください!・・・おっと、「遙カノ島」ではギターだけでなく各曲でフルート吹いてます。お楽しみに!

●「戦後80年の日本の日本の夏を歌う」8月1日発売、小西寛子「遥カノ島」