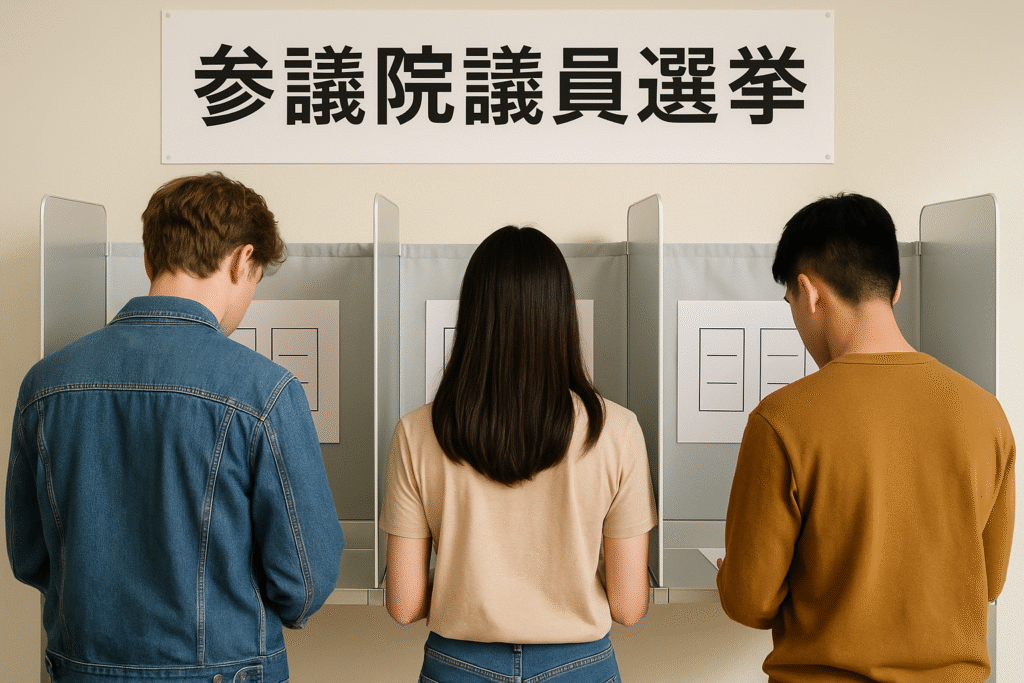

まもなく夏本番ですね。今日も朝早くから、8月1日発売の戦後80年日本の夏を歌うミニアルバム「遙カノ島」の最終チェックの中、自分のスタジオでこれを書いています。今日は昨日、2025年7月20日に投開票が行われた第27回参議院議員通常選挙について思うところを書きます。

この選挙、自民・公明の与党が過半数を割り込む結果となり、野党では参政党や国民民主党が議席を大幅に伸ばしました。選挙での争点は、物価高対策や社会の閉塞感を背景に、国民の政治への不満が顕在化した節目の選挙となりました。特に、参政党の躍進は、既存の政治構造に対する新たな選択肢を求める声の高まりを示しています。

本稿では、これまでにわかった報道などから、参政党の議席獲得、若者・高齢者の投票動向、IT社会がもたらした選挙の変貌、そして選挙報道の影響力を、各種データと客観的な視点から何処よりもいち早く考察します。

1. 参政党の議席獲得とその背景

時間的にまだ最終結果には至っていませんが、今の所、参政党は、比例区で6~12議席を獲得する見込みで、前回2022年の1議席から大幅な躍進を遂げています(朝日新聞、2025年7月14日)。終盤情勢調査では、参政党が内閣不支持層の22%の支持を集め、特に18~29歳の若年層で26%、30代で24%と高い支持を得た(同上)。東京選挙区では参政党の候補がトップを走り、大阪でも日本維新の会を凌駕する勢いを見せた(同上)。

この躍進の背景には、物価高や社会の退廃化に対する国民の不満があると思います。参政党の「日本人ファースト」を掲げる政策は、外国人排除という誤解を招きやすいですが、実際には経済的自立や文化の再評価を重視するメッセージが、若者を中心に共感を呼んだことでしょう。神谷宗幣代表は、選挙後の会見で「法案提出可能な議席を獲得できれば、国民の期待に応えられる」と述べ、政策ごとの是々非々で他党と協力する姿勢を示したと言います(ネットニュース等、2025年7月20日)。

しかし、参政党の主張には、過激と受け取られる発言への批判も存在するのも事実です。神谷代表は「差別的な言論は認めない」と強調し、党内統制を強化する意向を示したようですが(同上)、その政策の方向性が今後どのように受け止められるかは今後も引き続き注目される事でしょう。

2. 若者と高齢者の投票動向

さて、選挙結果を分析する上で、今回は若年層と高齢者層の投票行動は重要な要素です。総務省のデータによると、2022年の参議院選挙では10代の投票率が35.42%、20代が33.99%と、全年代平均(52.05%)を大きく下回っています(総務省、2022年7月9日)。2024年の衆議院選挙でも、10代(39.43%)、20代(34.62%)の投票率は低調だったようです(NHK等各ネットニュース、2024年10月27日)。

2025年の参議院選挙でも、若年層の投票率は同様の傾向が続いたと推測されますが、参政党への支持が特に18~29歳で26%に達したことは、若者の政治関心の高まりを示唆するように思えます(朝日新聞ネット、2025年7月14日)。

一方の高齢者層は、物価高や社会保障の不安から、従来の自民党支持から参政党や国民民主党へ流れた可能性があります。読売新聞の調査では、消費税を投票判断の材料とする有権者の支持が自民党で1割弱にとどまり、参政党や国民民主党がこれを上回った途方じられています(読売新聞、2025年7月15日)。これは私も感じますが、高齢者層の「社会の辛さの実感」が、参政党のメッセージに共鳴した一因であると考えられます。

3. 自民党の議席と既得権益への依存

自民党は比例区で9~14議席、選挙区で27議席前後、合計で39議席前後の獲得にとどまり、2022年の18議席から大幅に減少した(朝日新聞、2025年7月5日)。与党全体(自民・公明)も過半数(63議席)に届かず、衆議院での少数与党状態が参議院でも継続する見込みだ(NHK等ネットニュース、2025年7月20日)。石破首相は続投の意向を示したが、党内からは「スリーアウト」との批判も上がっているようです(同上)。

しかしながら、自民党が依然として議席の約半分を維持できた背景には、既得権益層や安定志向の有権者の支持がある。しかし、共同通信の世論調査では、石破内閣の支持率が25.4%に下落し、不支持率が62.6%に達した(日本経済新聞、2025年7月6日)。この結果は、既得権益への依存だけでは政権維持が難しくなりつつあることを示しているものだと思います。

4. IT社会と選挙報道の変貌

筆者の私が気になるものとしては、IT社会。この進展は、選挙の情報伝達と有権者の意思形成に大きな影響を与えたと思います。SNSを通じた情報発信が選挙結果を左右する時代となり、参政党は特にXなどのプラットフォームで積極的に支持を広げた。Xの投稿では、参政党の比例区での獲得議席予想が4~17議席と幅広く議論され、東京や茨城での当選可能性が強調された(2025年7月5日〜2025年7月19日の一般ユーザーからの各投稿)。

これらの投稿は、参政党の勢いを可視化し、若年層の動員に寄与した可能性があるのも事実です。

一方、選挙報道においては、TBSをはじめとするメディアの影響力が議論を呼びました。私も先週記事にしましたが、TBSの参議院選挙特設サイトでは、当選当確情報を迅速に伝えたが(TBS NEWS DIG、2025年7月14日)、一部で参政党への報道姿勢に偏りも指摘されています。参政党の神谷代表がメディアの批判的報道に対し、「国民の声を直接反映する」と主張する一方(NHK等、2025年7月20日)、放送局の編集方針や選ばれる情報が選挙結果に与える影響は無視できないものになってきています。IT社会では、伝統的メディアとSNSの両方が有権者の意識形成に競合し、選挙戦の構図を複雑化させているのも事実です。この辺の詳細は法律的見解と共に先週の筆者の記事をご覧ください。

5. 参政党の法案提出と今後の展望

さて、参政党の議席獲得により、法案提出権(参議院では10議席以上が必要)が確保される見込みです。神谷代表は「国益に資する法案を提出する」と意気込み、減税政策や選択的夫婦別姓など、政策ごとの柔軟な連携を模索する姿勢を示した(NHK等、2025年7月20日)。この動きは、次期衆議院選挙に向けた勢力拡大の布石ともなり得るものと思います。

しかし、参政党の急激な台頭は、既存政党との軋轢や政策の現実性をめぐる議論を呼び起こしているのも事実です。朝日新聞は、参政党が自民党離反票の受け皿となった一方で、その主張への批判も存在すると指摘しています(朝日新聞、2025年7月19日)。法案提出を通じ、参政党がどの程度具体的な政策を実現できるかが、今後の評価を左右することになるのは間違いありません。

おわりに

参議院選挙2025は、参政党の躍進を通じて、正に国民の政治への不満と変革への期待が顕在化した選挙だったと思います。若年層の支持と高齢者の現実的な不満が交錯し、IT社会の情報環境がその動向を増幅した。

一方、自民党の議席維持は、既得権益への依存が依然として根強いことを示し、選挙報道の影響力も、メディアの権力性として再考すべき課題になりました。今後、参政党が法案提出を通じてどのような政策を打ち出すか、そしてそれが衆議院選挙にどう影響するかは、日本の政治の新たな転換点を占う鍵となると思います。

・

●「戦後80年の日本の日本の夏を歌う」8月1日発売、小西寛子「遥カノ島」