夜が明ける頃、まだ街が眠る静かな時間に、小さな投稿をひとつずつ読んでいくと、そこには見過ごされてきた無数の声が隠れています。

それは、大きなスクリーンに映る誰かの強い言葉や、バズを狙った過激な映像とはまるで違う、ほの暗い路地に灯るランタンのような、小さくても確かな光。

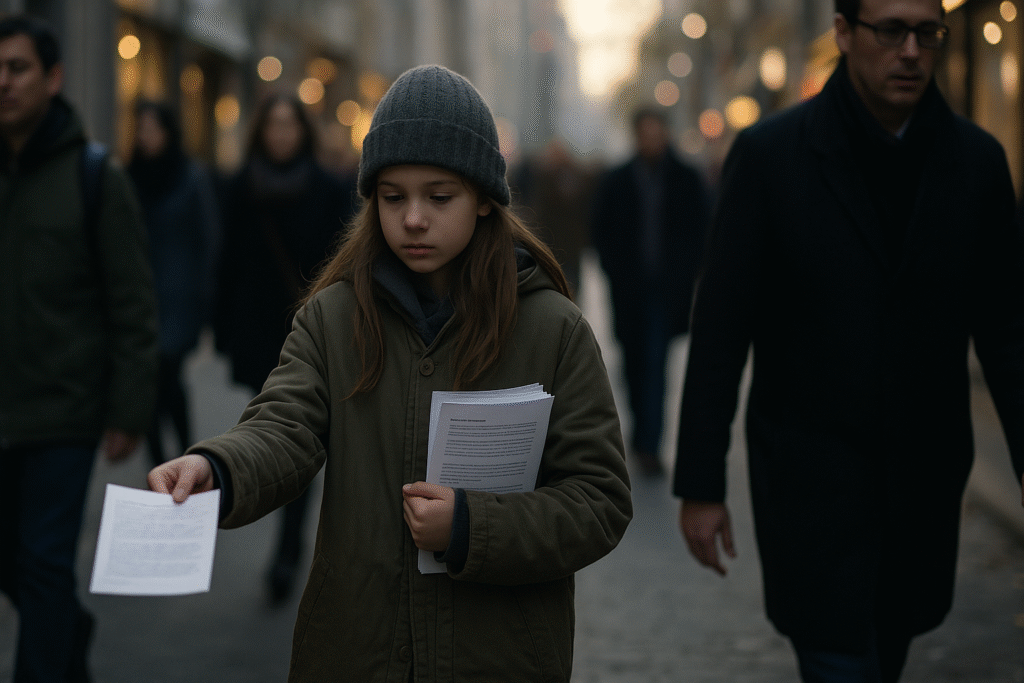

今の日本には、声を上げても届かないと感じる人がたくさんいます。NHKやYahooといった大手メディアが掲げる「公共性」は、いつしか政治的な風に揺れ、広告の論理に縛られています。視聴率やクリック数を競う中で、本当に必要な声はひっそりと背中を丸め、誰にも気づかれぬまま歩いているのです。

あるとき、私は子ども食堂を運営するボランティアの投稿に出会いました。

そこには、9人に1人の子どもが貧困状態にある現実(Kidsdoor.net「子どもを取り巻く課題」より)と、空腹を抱える小さな命を守ろうとする人々の、淡く優しい祈りが綴られていました。

「どうか明日も、温かいごはんを食べさせてあげられますように」

その言葉は、朝の空気よりも澄んでいて、誰かの心をそっと揺らす詩のようでした。

環境を守るために、雨の中でもごみを拾い続ける人たちがいます。

海の泡に足を濡らしながら、風に吹かれたプラスチック片を集める人の背中を、私は静かに見つめたくなるのです。Forbes Japanの「報道されていない『明るい』環境ニュース7選」(2023年)でも、こうした地道な取り組みが未来を救うかもしれないと語られています。

けれど、それは大きな見出しにはならず、誰かのタイムラインの片隅に、波音のように消えていく。

教育格差についても、ひとり親家庭では大学進学率が58.5%、生活保護世帯ではわずか35.3%という数字(gooddo.jp「日本・世界の教育格差の原因と現状」より)が、ひそやかに社会の底を流れています。

NPO法人カタリバが運営する無料の放課後教室には、光と影が同居しています。夢を追う子どもの目は輝いているのに、その周りには不安と孤独の影が伸びている。

でも、そこに差し出された「学ぶ機会」は、たとえどんなに小さくても、冷たい夜に手渡される一杯のスープのように、心を温めるのです。

メディアは「分かりやすさ」や「瞬間的な熱狂」を好むけれど、本当の物語は、熱狂よりも静かな持続の中に宿っています。NHKやYahooに対する政治的・商業的バイアス(HRW「2025年世界報告書」参照)によって切り捨てられてしまう「かすかな声」を、私はどうしても拾い上げたかった。

小さな声を見つけるには、日々の暮らしに耳を澄ますしかありません。

NPOや地域団体のサイトを巡り、現場の土の匂いを感じながら、誰かが呟いた小さな投稿を何度も読み返す。

Xで「#こども食堂」や「#環境保護」、「#教育格差」を探し、誰かの心の温度を追いかける。

それは数字にはならないし、バズらないかもしれない。けれど、その小さな声のひとつひとつが、風に舞う花びらのように、未来へと流れていくと信じています。

「バズらない」かもしれない。でも、確かにそこにある、小さな光を見つけ、どうしても届けたい―。

それが、私が草の根の声を探し続ける理由です。

●「戦後80年の日本の日本の夏を歌う」8月1日発売、小西寛子「遥カノ島」