AI開発なども経験させてもらった私は、人生の勝者として讃えられてきたエリートと呼ばれる人々のレベルについて、AIの進化により考え直す部分が出てきたと思う。彼らは試験で高得点を叩き出し、難関校を経て官僚やエリート企業へ。記憶の速さと書類の完璧さが才能の証とされてきた。だが、それだけの知性は今、AIに追い越され、計測不能なIQをもつAIとは、ある機能的な面で既に勝負が付いていると思うのです。

暗記力はAIの得意技。

瞬間演算もAIの得意技。

前例検索もAIの得意技。

従来のIQが誇ってきた牙は静かに抜かれてしまった。では、これからの「知性」はどこに宿るのだろう。私は、AIの台頭により、従来の認知業務が自動化され、入門レベル〜機械作業レベル(文書作成等幅広いが)の仕事が急速に減少しているという指摘に同意する。[1] OpenAIのCEOであるSam Altmanも、AIが伝統的な入門レベルからこれらの職を置き換え、白領労働(いわゆるホワイトカラー・ワーク)が最もリスクが高いと警告しているのです。[2]

旧時代の知能(IQ)は「一次元の優等生」

私は、従来のIQについて、経験上「言語と数理処理の能力が中心」で、試験の場で花開きやすい資質の評価だったと考えます。しかし現実の社会は想定外の混乱、マニュアルにない出来事、感情が渦巻く人間関係、文化や価値観の衝突。こうした多次元の波からできている。一次元だけ鍛えた優等生を船長にすると嵐で船ごと転覆してしまうものです。私は、色々調べた中で、Howard GardnerのMultiple Intelligences理論に共感しました。この理論では、人間の知能は言語的・論理数学的知能だけでなく、わたしも理解出来る音楽的な部分、身体運動的、対人的など8つの形態に分かれ、単一のIQでは測れない多次元性を強調している所にあるということです。[3]

「超知能」と呼ぶべき!?、芸術的な思考領域

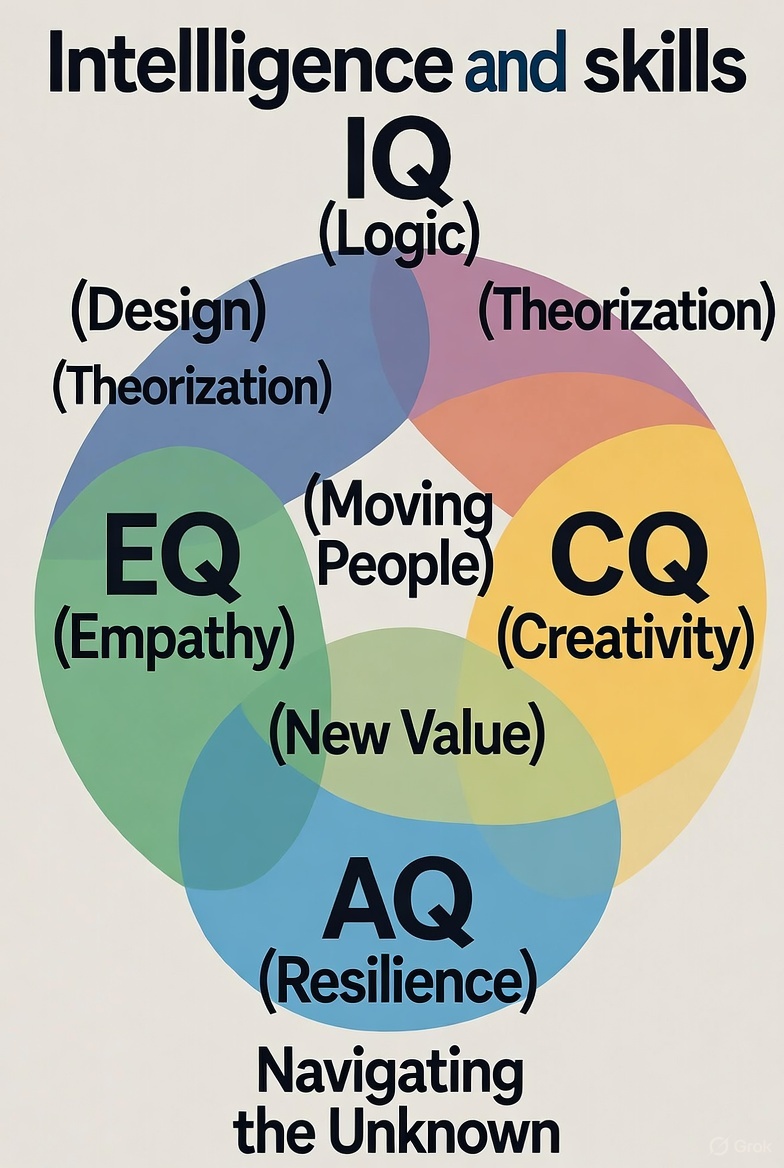

「単一のIQでは測れない多次元性」という部分に、私は新しい知の形が見えはじめたと信じます。それが Synthesis Intelligence IQ(創発型総合知性)と名付けた新しい人類のIQの形です。簡単にいうと、以下の4つを掛け合わせる構成要素の知性になります。

| 指標 | 意味 | AIに代替されない領域 |

|---|---|---|

| IQ | 抽象・論理処理 | 設計、理論化 |

| EQ | 情緒理解と共感力 | 人を動かす力 |

| CQ | 創造性指数 | 新しい価値を作る |

| AQ | 逆境耐性 | 未知への航海力 |

さて、この4つの指標を統合した図として、以下のようにイメージを作りました。。中心にSynthesis Intelligence IQがあり、四方向からIQ, EQ, CQ, AQが重なり合うベン図のような構造です。作図をするとき日本語の対応機能が無いので英語になってしまいましたが、日本語で補足しましたので照らし合わせてお読みください。IQ/Logic(論理)、Design(設計)、Theorization(理論化)、EQ/Empathy(共感力)、CQ/Creativity(創造性)、Moving People(人を動かす)、New Value(新しい価値)、AQ/Resilience(逆境耐性)、Navigating the Unknown(未知への航海)です。

単品では凡庸でも、掛け算になると世界を動かす推進力となる。私は、知性は「合成」されるほど生命的になると感じる。音を奏でるように仕組みを設計し、法律や社会を読み解き、人の涙が落ちる場所を知り絶望の中ほど燃える胆力を持つ。そんな人間こそが、未来の舵を取ると思います。

私は、EQ(Emotional Quotient)はDaniel Golemanによって提唱され、成功においてIQと同等かそれ以上に重要だとされていることに注目しています。[4] AQ(Adversity Quotient)は、Paul Stoltzが開発した概念で、逆境への対応力が成功の鍵だと説明しているものです。[5] CQ(Creativity Quotient)は創造性を測定する指標で、Adobeなどの企業がビジネスでの創造性を評価するために用いているのは皆さんご存じかと思います。[6] これらを統合した知能は、AIが苦手とする人間らしい領域を強化するものでもあります。[7] 私のお薦めするSynthesis Intelligence自体は、Paul Falconerのような専門家が議論するように、人間とAIの統合的な進化を指す概念として登場しています。しかし、そこのIQという文字をつけた事により、ややイメージが変わります。[8]

Synthesis Intelligence IQの事例

ここで、Synthesis Intelligence IQを体現する事例として著名人を挙げるとするならば、例えば、Elon Musk氏のような人ですが、高いIQによる論理的設計力、EQによるチームを動かすリーダーシップ、CQによる革新的な価値創造(SpaceXやTeslaの構想)、AQによる逆境からの回復力(複数回の失敗からの復活)を示している事がよくわかります。

彼のような人物は、IQだけでは説明できない総合知性で世界を変えていると思います。[9] また、日本人として将棋棋士の藤井聡太氏は、高IQの論理処理、EQの対人理解、CQの創造的な戦法、AQのプレッシャー下での耐性を統合し、若くして頂点に立つ好例でもあるでしょう。[10] さらに、歴史上のレオナルド・ダ・ヴィンチは、芸術(CQ)と科学(IQ)の合成、共感的な人間観察(EQ)、逆境を乗り越える探求心(AQ)でルネサンスを象徴する存在です。これらの事例から、私はSynthesis Intelligence IQが現実の成功者に宿っていると確信します。[11]

試験エリートの終焉

ところで私は、目の前の数字や枠に強い者が社会の上層を占拠する時代が終わると思います。理由は簡単で、世界が「試験問題の外側で動いている」からです。前例をなぞるだけの人間は危機で停止し、社会ごと硬直させる。一方、創発型知性を持つ者は未知を歓迎し、不確実性を味方にする。社会を壊さない頭の良さから、社会を前に進める頭の良さへ。近い将来、基準そのものが大転換を迎えると思います。

私は、AIの進化により、競争試験の公平性が脅かされ、教育改革の必要性が指摘されていることにも同意しています。[12] また、Gen Z(Z世代)の半数近くが4年制大学の学位を過大評価されたものと見なし、AIスキルが新たな雇用基準になるとの調査結果もあります。[13][14]

日本が先陣を切れる理由

さて、日本にはもともと職人技への敬意や異文化との融合力、芸術と技術を統合する感性があると思います。こうした「総合知」の土壌があるのです。論理偏重の国では生まれない改革を日本から始められるのに新しく日本のトップになられた高市早苗首相は気がついているのでしょうか?。仮にいまこそ進めるのであるならば、教育、行政、産業…基準を丸ごとアップデートする。

IQ偏重国家からSynthesis Intelligence IQ国家へ。これは国家戦略にもなりうるものです。私は、日本政府のAI戦略2019では、教育改革とAIの統合を政策パッケージとして推進しており、AI教育のガイドラインも導入されていることにも期待を寄せています。[15][16] また、UNESCOの研究では、日本を含む東アジアの高等教育がデジタル変革を進めていることがかたられています。[17] 事例として、ヤマハのVOCALOID:AIは、音楽芸術と技術の合成で故人の歌声を再現し、総合知性の実践を示しているものです。[18]

おわりに

私は、AIが計算し、ロボットが動きアルゴリズムが推薦する世界で「人間が人間らしく賢い」とは何か?その答えがSynthesis Intelligence IQ(創発型総合知性)だと思います。これからの社会は試験で選ばれる者ではなく「未来を作る者」が選ばれる。新基準は、もう生まれているのです。それを証明する人間も、すでに歩き始めている。私は、X(旧Twitter)での議論でも、AIの未来は単一モデルではなく、集合知の協力にあるとの指摘、Inference Synthesisのような技術がその基盤になるとの声に共感する。[19][20]

脚注

- AIの台頭により、従来の認知業務が自動化され、入門レベルの仕事が急速に減少しているという指摘。

- OpenAIのCEOであるSam Altmanの警告。

- Howard GardnerのMultiple Intelligences理論。

- Daniel GolemanによるEQの提唱。

- Paul StoltzによるAQの概念。

- CQの指標とAdobeなどの使用例。

- 統合知能がAIの苦手領域を強化。

- Synthesis Intelligenceの概念(Paul Falconer)。

- Elon Muskの事例。

- 藤井聡太氏の事例。

- レオナルド・ダ・ヴィンチの事例。

- AIによる競争試験の公平性脅威と教育改革の必要性。

- Gen Zの大学学位評価調査。

- AIスキルが新たな雇用基準。

- 日本政府のAI戦略2019。

- AI教育ガイドライン。

- UNESCOの東アジア高等教育研究。

- ヤマハのVOCALOID:AI事例。

- XでのAI未来議論。

- Inference Synthesisの技術。